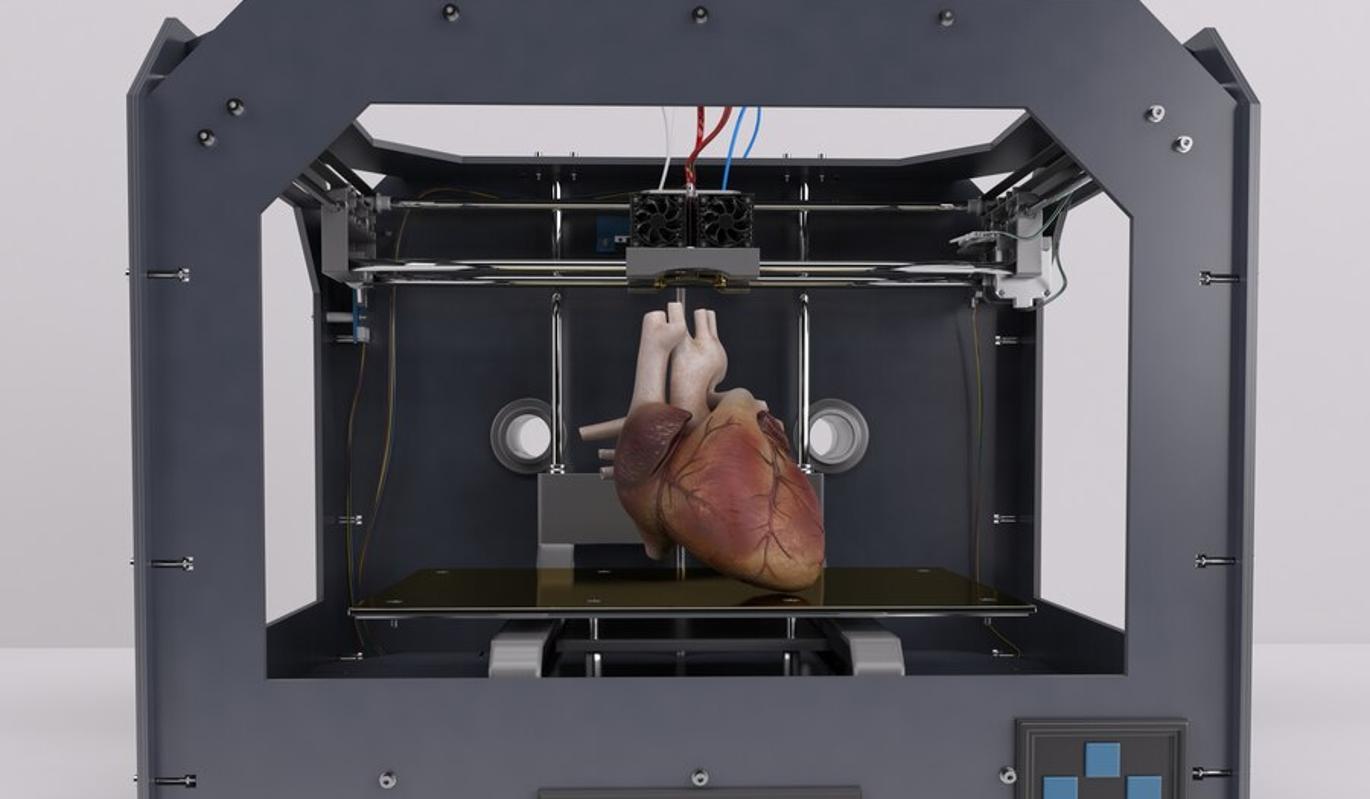

Технология биопринтинга стала реальностью, ведь теперь некоторые органы можно изготавливать с помощью этого метода.

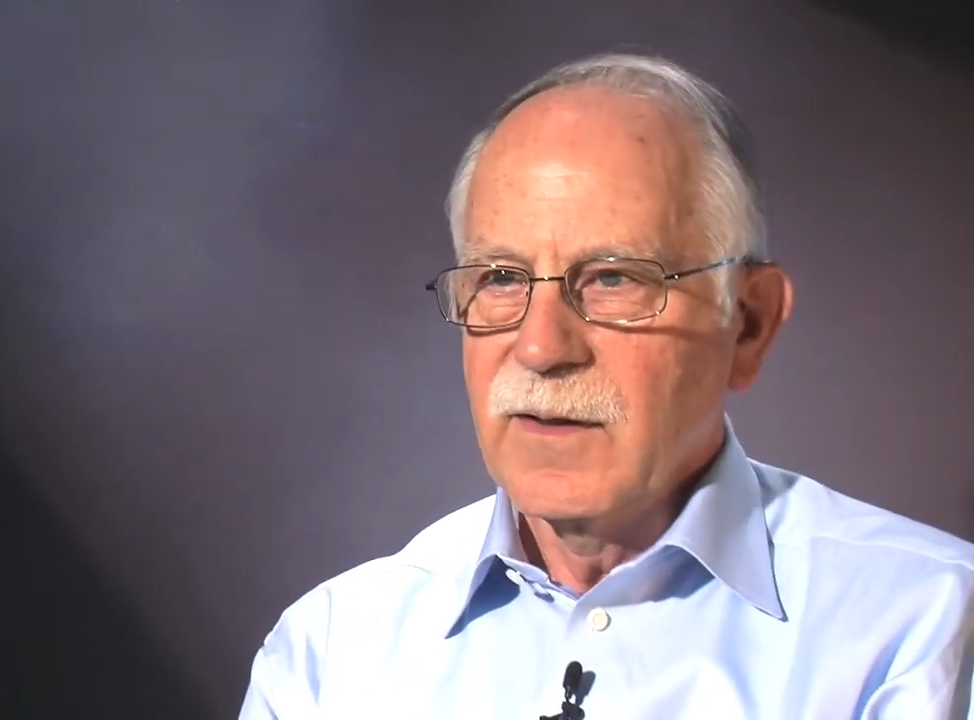

Отец-основатель

В 1983 году инженер по имени Чарльз (Чак) Халл работал в компании Ultraviolet Products (UVP), где занимал пост вице-президента по разработкам. Компания производила ультрафиолетовое оборудование и специальные светочувствительные полимеры, которые использовались вместо краски на поверхности мебели. Под действием УФ-лучей полимеры застывали, что превращало их фактически в прочный пластик.

В какой-то момент Халле пришла мысль не обрабатывать ультрафиолетом один слой краски, а создавать сложную конструкцию. Думал, что несколько слоев пластика дадут возможность изготавливать изделия любой формы и сложности. Использование компьютерного моделирования расширит возможности инженерии ещё больше.

Руководство разрешило Халлу проводить эксперименты в свободное время. По ночам он работал в лаборатории, настраивал оборудование, подбирал полимеры и писал компьютерные программы. В результате создал аппарат, который с помощью ультрафиолетовой лампы из фотополимера делал трёхмерную конструкцию. Так получился первый 3D-принтер.

Халл считал свою машину бесполезной, назвав ее «клудж» — работоспособным, но непрактичным хламом. До тех пор, пока Халл не добился стабильности застывающей формы, синхронизировав работу компьютера и УФ-лампы. Изделия получались прочными сразу же. Он запатентовал 3D-принтер, и уже в XXI веке его изобретение широко применялось во многих областях, включая медицину.

От простого к сложному

В 1999 году впервые в мировой медицинской практике человеку пересадили мочевой пузырь, выращенный с помощью 3D-технологий. Ученые создали каркас из пластика и поместили туда стволовые клетки. В результате внутри пластика вырос орган, который после трансплантации работал исправно. Те же ученые аналогичным образом вырастили печень, но пересаживать пациенту ее не стали: технология была недостаточно совершенной.

Спустя несколько лет технологии продвинулись настолько, что пластиковые каркасы больше не являлись необходимыми: органы начали печатать непосредственно на биопринтере. Сначала на компьютере создается трехмерная модель органа, затем в принтер заливаются биочернила из живых клеток и биоматериалов. После печати орган отправляется в биореактор для созревания и становления функциональным, то есть работающим. Такой способ применялся для создания суставов, костей, сердечных клапанов, трахеи и т.д. Чаще всего печатают не целые органы, а фрагменты ткани, например, для заживления ран.

В сфере совершенствования биочернил ведется важная работа. В их состав могут быть включены:

- Альгинаты – полисахариды, получаемые из водорослей, прекрасно сочетаются с тканями организма и безопасны.

- коллаген;

- желатин – производное коллагена;

- гиалуроновая кислота;

- Фібрин, волокна которого создают сеть.

- собственные клетки органа.

Биопринтер создаёт структуру из живых клеток на коллагеновой основе. Живые клетки могут быть получены от пациента, но для некоторых видов это затруднительно. В таком случае их выращивают из стволовых, например, с кардиомиоцитами.

Тонкая работа

Ученые работают над печатью ткани непосредственно в месте повреждения. Существуют микроскопические хирургические инструменты для эндоскопических операций, почему бы не создать микробиопринтер? Такой прибор способен печатать нужную ткань на месте раны, включая внутренние органы. Например, во время операции на кишечнике 3D-биопринтер может печатать здоровую ткань, которую манипулятор затем наносит на внутреннюю поверхность кишки. Это ускоряет заживление.

При помощи 3D-биопринтинга изготавливают органы и ткани не только для трансплантации, но и, к примеру, для тестирования лекарств. В России по сведениям, полученным недавно, около 15 компаний занимаются 3D-биопринтингом.