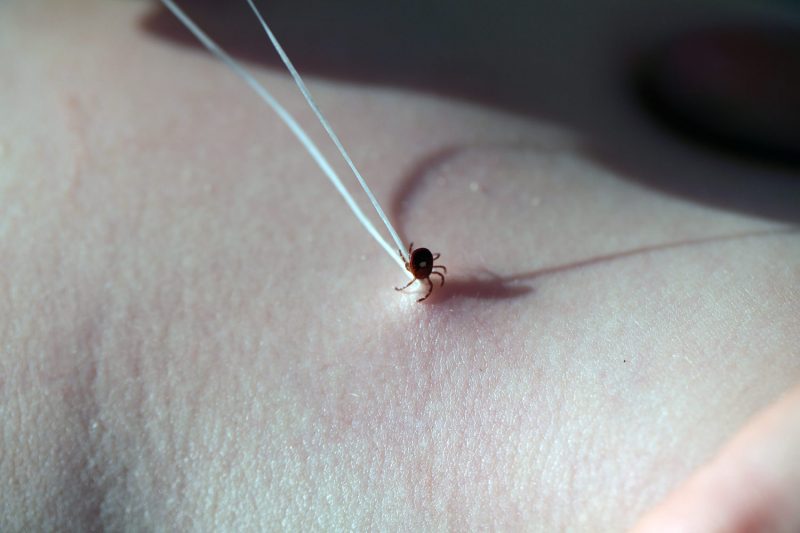

Маленькие кровопитья и носители серьезных болезней наиболее активны весной и летом. Важно знать, что делать при укусе клеща, и уметь защищаться от нападений. Соблюдение предосторожностей сделает походы в природу безопасными, ведь мало радости от того, что прогулка в лесу заканчивается пребыванием в больнице.

Нападение клеща и признаки укуса

Мелкие кровососы подстерегают животных и людей на травинках и листьях, цепляясь к шерсти, одежде, волосам. Успех «охоты» зависит от того, насколько удачно кровосос найдёт открытый участок тела и введёт свой хоботок глубоко в кожу теплокровного существа.

Энцефалитный клещ — это общее название для собачих и таежных клещей. Распространяют инфекции от 5 до 60 процентов представителей семейства Иксодовые.

Чаще всего клещи присасываются к таким участкам тела, как:

- внутренние поверхности бедер;

- подмышечные впадины;

- область на спине ниже лопаток;

- в паховых складках;

- на волосистой части головы и на шее;

- под коленом;

- на ягодицах.

После того, как эктопаразит насытится кровью, его брюшко заметно увеличивается в размерах (на несколько десятков раз).

Укус клеща незаметен в момент присасывания и не причиняет боли. В процессе впрыскивания слюны в кожу действуют обезболивающие, сосудорасширяющие и другие вещества, упрощающие питание кровью. После этого наблюдается припухлость и покраснение вокруг места укуса — это аллергическая реакция, быстро проходящая.

Каждый четвертый обратившийся к врачу с признаками клещевого энцефалита не вспомнил укуса. Это случается при быстром падении или незаметности присосавшегося эктопаразита. До 30% людей, укушенных энцефалитными клещами, не отмечают никаких признаков болезни.

Болезни, передаваемые клещами, и их проявления.

Кишечник иксодовых служит убежищем для множества болезнетворных микроорганизмов, среди которых вирусы, бактерии и простейшие. Некоторые из них вызывают болезни у людей и домашних животных. Передача инфекции происходит во время укуса, когда паразит вводит слюну через прокол кожи. Общим признаком переносимых заболеваний является сезонность и быстрый onset.

| Возбудители | Заболевания |

|---|---|

| Вирус КЭ | Клещевой энцефалит (КЭ) |

| Паразитические бактерии рода Боррелия | Иксодовый клещевой боррелиоз |

| Риккетсии | Клещевые пятнистые лихорадки |

| Бактерии эрлихии | Эрлихиозы |

| Простейшие рода Бабезия | Бабезиоз |

Человека могут заразить одними или несколькими возбудителями при укусе паразита. Существуют и другие пути передачи инфекции.

Лесные клещи часто являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза.

Клещевой энцефалит

Вирусы передаются человеку во время присасывания клеща, реже — при употреблении сырого молока от больной коровы или козы. Период инкубации после укуса длится от пяти до двадцати пяти суток, при заражении через пищу — не более трёх суток.

Началом идёт продромальная фаза, характеризующаяся симптомами, напоминающими грипп.

Признаки клещевого энцефалита:

- озноб, лихорадка в течение 2 – 10 дней (38 – 40 ºС);

- головные боли различной интенсивности;

- покраснение лица, шеи и плеч;

- повышенная утомляемость;

- головокружение;

- бессонница;

- тошнота;

- насморк;

- рвота.

Лихорадочный КЭ проходит легче. Перечисленные симптомы сохраняются несколько часов или дней. Состояние пациента начинает быстро налаживаться после возвращения нормальной температуры.

Болезнь Лайма

Это интересно: болезнь лайма – что это такое

В слюне иксодовых клещей могут быть бактерии рода Боррелия. Заболевание, которое эти бактерии вызывают, описали в 1975 году у детей из города Лайм (США). Только у 1–6 % людей, укушенных заражёнными клещами, развивается боррелиоз.

Симптомы начальной стадии заболевания:

- озноб, повышение температуры до 40 ºС;

- мышечные и суставные боли;

- опухшие лимфоузлы;

- сонливость;

- тошнота.

Человек, болеющий иксодовым клещевым боррелиозом, не представляет опасности для других людей.

Патогенные бактерии размножаются в глубоких слоях дермы и лимфоузлах. После этого спирохеты через 10–24 часа попадают в кровь. Через 1–4 недели появляется типичный признак болезни Лайма — мигрирующая эритема: расширяющееся кольцо на коже с розовым центром и красной каймой. Диаметр этого первичного пятна составляет от 10 до 50 см.

Клещевые пятнистые лихорадки

Все болезни этой группы протекают с ознобом, интоксикацией, головной и суставной болью. Возникает безболезненное уплотнение рядом с местом присоса клеща. Через четыре суток появляются высыпания, наиболее заметные на конечностях. Пятна и папулы не чешутся, проходят через неделю.

Эрлихиоз

Эрлихии – микроорганизмы, схожие по строению с риккетсиями. Вызывают болезни, напоминающие грипп, сопровождающиеся лихорадкой. Продолжительность периода инкубации составляет от одного дня до трёх недель.

Бабезиоз

В основном заболевание возникает в старости после укуса заражённого клеща. Характерны такие проявления как лихорадка, увеличение размеров селезёнки и печени. Человека с крепким иммунитетом симптомы бабезиоза могут не беспокоить.

Диагностика заражения

При подозрении на КЭ обращают внимание на симптомы, такие как лихорадка, головные боли и парезы. Для выявления вируса используют иммуноферментный анализ и полимеразную цепную реакцию.

В течение суток, если в медицинскую лабораторию доставить отобранного с кожи живого клеща, в его слюне удастся выявить возбудителей заболеваний.

- Специалисты определяют генетический материал боррелий в крови человека с помощью ПЦР. Эритема при клещевом боррелиозе появляется лишь через несколько недель после укуса. Заражение подтверждается обнаружением в крови человека антител, вырабатываемых в ответ на токсины боррелий.

- Диагноз «Болезнь Лайма» ставят без подтверждения лабораторными анализами, если есть доказательства укуса иксодового клеща и проявилась мигрирующая эритема через 5–28 дней после укуса.

- Диагностика клещевых пятнистых лихорадок основывается на получении информации о пребывании в природном очаге, появлении лихорадки, характерном уплотнении в месте присасывания клеща и развитии сыпи. С помощью ИФА выявляют антитела к антигенам возбудителей.

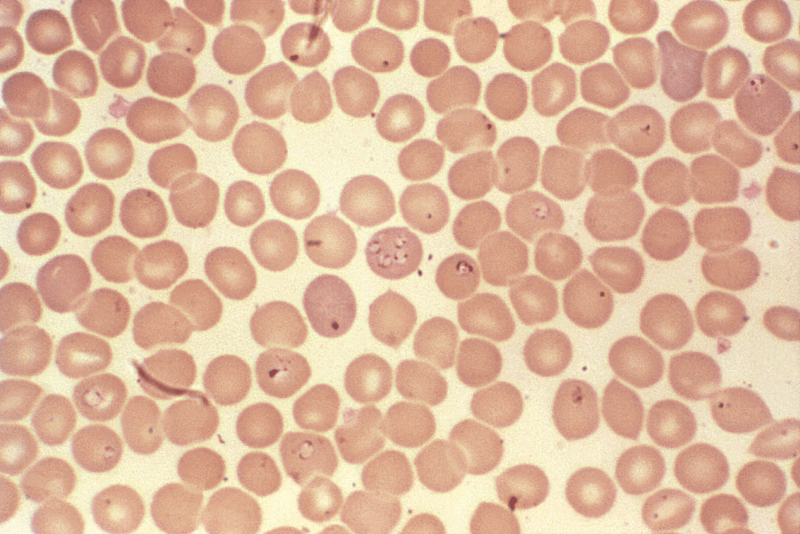

- Диагностировать бабезиоз сложно из-за редкости заболевания. Необходимо заподозрить его при появлении симптомов после укуса клеща: длительная лихорадка, анемия и увеличение печени. Возбудитель выявляется под микроскопом в мазке крови.

Что делать после удаления клеща

К кровососущему паразиту, присосавшемуся к коже, нельзя надавливать. Снимать его нужно очень аккуратно, чтобы не отделилась голова. После удаления клеща помещают в баночку и относят в лабораторию центра эпидемиологии для выявления возбудителей заболеваний.

По внешним признакам нельзя отличить клещей, поражённых болезнью, от здоровых.

Паразита можно хранить в холодильнике только 2 дня. В лаборатории исследуют клещей на наличие возбудителей болезней без масел и других веществ. Специалисты могут выявить, есть ли в слюне патогенные микробы.

Обнаружение вируса КЭ у принесенного клеща в лаборатории послужит поводом для обращения пострадавшего к инфекционистам. Пациенту вводится противоэнцефалитный иммуноглобулин.

Первая помощь при укусе

Кровососа извлекают из кожи пинцетом или пальцами, обернутыми марлей или чистой тканью. Клеща не тянут, а «выкручивают» вместе с хоботком. Рану продезинфицируют спиртом, йодом или одеколоном для предупреждения воспаления и нагноения.

Если ребёнка укусил клещ, то при нахождении чёрно-серой «капли» её отделяют. Остающаяся в коже голова паразита напоминает чёрное маковое зернышко.

Место укуса обрабатывают настойкой йода, после чего остатки клеща отделяются.

Антисептики не защитят от инфекций, передаваемых клещами.

Возбудители проникают в дерму вместе со слюной паразита. Место укуса может сразу воспалиться, появившись красное или розовое пятно до 1,5 см в диаметре. Это аллергическая реакция, но ещё не симптом боррелиоза. Для уменьшения зуда и покраснения принимают антигистаминный препарат. Детям старше 1 месяца дают капли «Фенистил». Кожу можно смазать гелем с тем же названием.

Ученые Мюнхенского университета предложили новый метод лечения и профилактики Лайм-боррелиоза. Проведя его на лабораторных животных, исследователи проводят клинические испытания с участием людей. Установлено, что нанесение геля с антибиотиком азитромицином на место укуса позволяет уничтожить инфекцию до попадания ее в кровь.

Лечение пострадавших

Если после укуса клеща появились лихорадка и головная боль, необходимо обратиться к терапевту. Врач направит на исследование для выявления инфекции. Анализ крови проводят в разное время, исходя из циклов развития вирусов или бактерий. Лечение назначают в зависимости от результатов анализа.

После укуса больному вводят противоклещевой иммуноглобулин, чтобы предупредить тяжелые последствия заражения КЭ.

В Европе этот препарат больше не производят. В России противоклещевой иммуноглобулин используют для лечения и профилактики.

- «Йодантипирин», препарат-индуктор интерферона, активен против возбудителя КЭ. Применение препарата — через 2–3 дня после лечения противоклещевым иммуноглобулином. Рекомбинантные интерфероны усиливают защитные функции иммунитета.

- Лечение болезни Лайма проводится антибиотиками широкого спектра действия. При эритеме применяются пероральные формы: доксициклин, амоксициллин, азитромицин. На последующих стадиях используют цефтриаксон и цефотаксим.

- Назначается симптоматическая терапия: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, сердечные, антигистаминные средства, препараты для укрепления организма, витамины группы В и С. Применяют НПВС: «Артрозан», «Диклобене», «Наклофен», «Ортофен», «Метиндол».

- Лечение клещевой пятнистой лихорадки осуществляют с помощью тетрациклиновых антибиотиков, фторхинолонов или макролидов. Эрлихии восприимчивы к тетрациклинам и хлорамфениколу.

- При бабезиозе назначают клиндамицин и хинин.

Последствия и осложнения

Зонами повышенного риска встречи с иксодовыми являются леса, Сибирь и Дальний Восток. Клещи, поражённые КЭ, могут составлять от 20 до 50 процентов от общего количества этих насекомых.

Передача инфекции возможна через донорованную кровь, во время беременности от матери ребёнку, а также через заражённое молоко кормящей женщины.

Менингеальная форма сопровождается сильными головными болями. Возбудители КЭ поражают серое вещество мозга, мозговые оболочки, вызывают парезы, параличи, атрофию мышц, боли по ходу нервов. Наиболее тяжелые состояния наблюдаются у пожилых пациентов. Частота летальных исходов в Европе — 2%, на Дальнем Востоке — до 25 %.

Боррелии, распространяясь по кровотоку, поражают суставы, нервную систему и сердце. В случае задержки обращения за медицинской помощью возникают повреждения головного и спинного мозга. Появляются невриты, параличи мышц и Лайм-артриты. Наиболее тяжело болезнь протекает у людей в возрасте 60 – 65 лет. Хроническое воспаление может привести к инвалидности.

Развитие эрлихий в органах вызывает воспаления, а смертность от заражения варьируется от 3 до 10 %.

Методы профилактики

Переболев КЭ, человек получает устойчивый иммунитет. То же самое происходит после вакцинации.

Рекомендовано делать прививки всем, кто живет в регионах повышенного риска. Применяются вакцины «ФСМЕ-Иммун Инжект» и «ЭнцеВир», произведенные в России. Препараты содержат инактивированные и очищенные антигены вирусов КЭ и защищают только от этой инфекции.

Против болезни Лайма пока нет вакцины. Болезнь боррелиоза можно эффективно вылечить с помощью антибиотиков, особенно если болезнь обнаружена на ранней стадии.

Обработка кожи репеллентами помогает предотвратить заражение членистоногими. Для верхней одежды, сапог, сумок и палаток применяют акарициды (пиретроиды), уничтожающие клещей. Весной и летом необходимо осматривать кожу для своевременного снятия паразитов. Самый эффективный метод профилактики клещевого энцефалита — вакцинация.